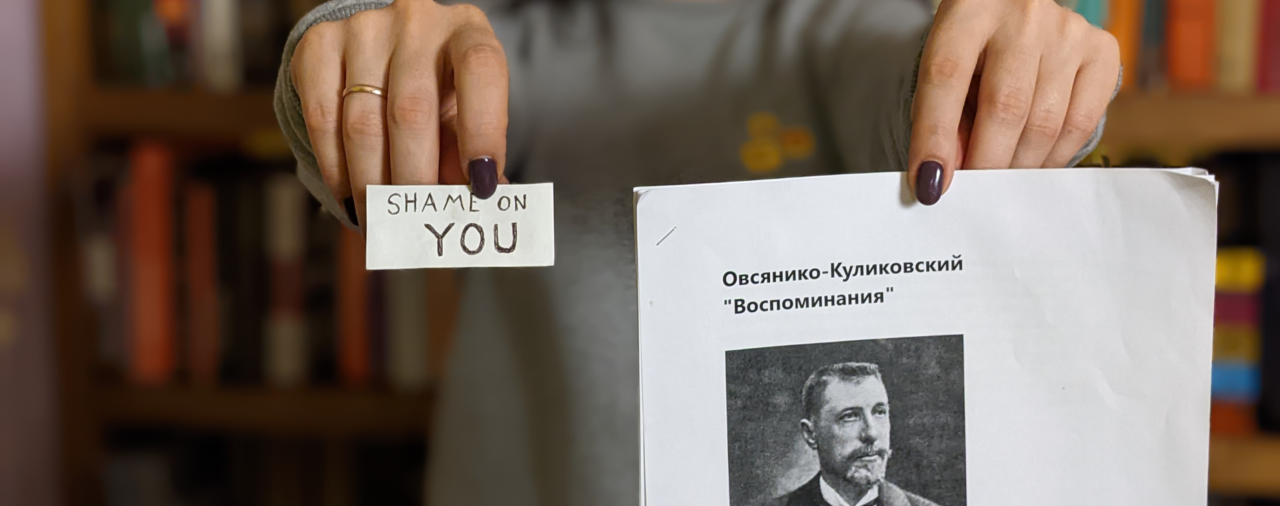

Свою автобиографию лингвист и литературовед Д.Н. Овсянико-Куликовский назвал «Воспоминания». Эта псевдо-ретроспективная работа заявлена автором как опыт «психологического анализа своего внутреннего мира в его развитии», однако то, что он пишет, крайне далеко от того, что он заявляет. Утверждает, что хочет вскрыть «психологическую, подсознательную сторону опыта»; при этом сразу предупреждает, что «всё слишком интимное и частное я исключаю». Таким образом, автор заявляет о намерении говорить о подсознательной стороне опыта и в то же время осуществлять жёсткую цензуру сказанного, отсекая всё личное и (по-видимому) глубоко волнующее. Само произведение представляет собой моралистическую автобиографию с попытками крайне поверхностной саморефлексии. Примером такой рефлексии служит рассуждение:

— Откуда у меня влечение и интерес к преступному, тёмному, запретному? — задаётся вопросом автор. И тут же находится: не иначе как от избытка здоровья, благости и душевной полноты! Вот от чего меня так будоражит, манит и ужасает порочное, утверждает он с непоколебимостью:

Автор мягко, но настойчиво притязает на звание психолога и при этом исключает тривиальную психологическую мысль о том, что его антипатия вызвана внутренней склонностью к преступности и безумию. Основываясь на таком шатком здании строительных лесов, исследователь пытается всё же провести свой самоанализ. Повествование построено хронологически:

I. Личное (Опыт психоанализа)

1. Интерес к анормальному

2. Интерес к преступному

3. Первый «комплекс»

4. Промежуток 1870—1872 годов.— Возвращение к работе в 1873 г.

5. Наука и жизнь (1874—1893)

6. Свое место, свои слова

7. Культ науки и гуманности

Повествуя о себе, автор прибегает к псевдо самораскрытию и мнимому покаянию (так, он горячо признаётся в преступлениях прошлого, а именно в том, что однажды был плохим мальчиком: завалил экзамен по латыни и остался на второй год). При этом подлинные морально нравственные дилеммы остаются то ли неведомы автору, то ли о них он избегает говорить.

На протяжении всего повествования Овсянико-Куликовский так и сяк порывается себя обелить, оправдать и выставить невинным; в остальном же история представляет собой исповедь послушного ребёнка с лицемерным покаянием в том, что иногда он был недостаточно хорош. Кратко упоминает два года, проведённых вне книг:

В дальнейшем яду жизни автор более не причащался, целиком погрязнув в латыни, греческом, старославянском, санскрите, а затем и готском и обретя в этом некое эскапистское утешение. Как же строит он свой самоанализ?

Глава 1, 2. Признаётся в интересе к «анормальному» и преступному.

Открывает рассуждение многообещающим признанием своей тяги «ко всему болезненному, психопатическому, безумному и преступному», которое вызывает у него смесь любопытства и отвращения. Признаётся и в том, что величайшими бедствиями являются два: сойти с ума и убить человека. Затем заявляет об отсутствии у себя сострадания и жалости к сумасшедшим и убийцам. В дальнейшем приводит эпизоды из детства, которые очевидно указывают на интерес и некую тягу к преступному и к убийству. Однако вывод из этого делает противоположный, и даже комичный в своей наивности, а именно: что подобное отношение к пограничным сферам бытия человека исходит у него исключительно из чувства особой полноты душевного здоровья. В качестве аргумента приводит незыблемое положение: «Чтение медицинских книг не внушало мне никаких пугливых мыслей о моем физическом и душевном здоровье!»

Глава 3. Признаётся в своём «первом комплексе», который заключался в том, что он слишком усердно учился.

Глава 4. Кается в двух годах молодости и кутежей, однако оправдывает себя тем, что и тогда он исправно читал книжки.

Глава 5. Описывает свой поиск направления в науке и публицистике.

Глава 6. Сообщает об обретении «своего места» и «своих слов».

Глава 7. Расписывает культ науки и гуманности.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ЭСТЕТИКЕ

Психологическое интеллектуальное чувство отвращения к эстетике Овсянико-Куликовского

На одном из этапов Овсянико-Куликовский обнаруживает у себя небезынтересные эстетические умонастроения, а именно: «психологическое интеллектуальное чувство отвращения к эстетике». Как-то раз учёный занимался вопросами о происхождении искусства, о психологии художественного творчества, об эволюции мышления и «всеми фибрами ума и чувства постиг всю пустоту и всю ненужность пресловутой категории «Прекрасного» и «Красоты» в ее применении к искусству». Мало того: пришел к выводу, что «Красоте» отнюдь не подобает стоять рядом с «Истиною» и «Добром». Добро и истину оценивает как нечто самоценное и самодовлеющее, в самом себе заключающее оправдание своей обще-признанности. Красота же, на его взгляд, целиком состоит из условностей и фикций, поэтому не подобает ей стоять рядом с Истиной и Добром, и место её в области костюмов, шляпок, причесок, украшений, безделушек, румян, белил и т. д. и т.д.! Объективной «Красоты» для него нет, её существование — миф. Что же есть? Есть только субъективная категория «красивого», и к ней исследователь ближе ко второй половине жизни начинает чувствовать [уже знакомое нам по первой части его скорбных мемуаров] интеллектуальное презрение и моральное отвращение.

Что же дальше? Дальше Овсянико-Куликовский обнаруживает в области эстетических чувств, эмоций и идей родство с аморальными явлениями, как и с процессами вырождения. Порочное снова начинает призывать писателя, и на сей раз выглядывает из самой что ни на есть сердцевины прекрасного. «Чуть ли не во всех видах человеческого зла скрывается нечто, эстетически подкупающее, и зачастую оно облекается в формы, которые кажутся нам красивыми. Патология эстетики сольется в одно целое с самой историей эстетического развития человечества», — влечение и отвращение автора входят в опасно напряжённую оппозицию.

ПСИХИАТРИЯ

В клинике неврозов и психозов спрятаны ключи к психологии нормального человека

По мере продвижения сюжета интересы Овсянико-Куликовского всё больше скатываются в область психиатрии. Из интересных идей: в психиатрии, обнаруживает он, спрятаны ключи к психологии «нормального» человека. Человечество искони страдало различными неврозами и психозами, процессы вырождения сопровождали его на путях его культурного развития, а сумасшествие столь же древне, как и само человечество. Все странное, нелепое, чудовищное в мифах, в религиозных верованиях, в обрядах культа, в учреждениях и нравах представляется ему в новом свете, исходящем из «клиники».

«Каннибализм, человеческие жертвоприношения, детоубийство, членовредительство, половые извращения, «священная проституция», — смакует наш писатель, — «священное пьянство», обоготворение человека, колдовство, архаическая мистика с присущими ей неврозами и психозами — всё это выступило теперь в моем сознании на первый план, заслоняя собою все более или менее нормальное и здравое в первобытной и архаической культуре, и рисовалось мне как закономерная, в порядке эволюции, но тяжкая и отвратительная болезнь, от которой человечеству пришлось излечиваться тысячелетиями». Овсянико-Куликовскому не нравится то, что он видит, но глаз оторвать он не может и всё глубже и глубже погружается в пучины клиники человеческих расстройств, начиная объяснять себе через неё мир.

«Мифологическое творчество привлекало теперь мое внимание преимущественно своими нелепостями, и я находил в нем признаки больного ума, патологической логики, сопровождающейся иллюзиями и галлюцинациями. Древность полна бредовых идей, иллюстрацию которых нетрудно найти в клиниках». Приходит к выводу, что вся человеческая культура больна. «Первобытный алогизм» называет «закономерною болезнью мозга». И тут старец садится на своего любимого конька: «Но нельзя не чувствовать глубокого отвращения ко всему укладу первобытной и дикой психики и жизни». Снова амбивалентность, притяжение и отвращение, с которого всё начиналось. Снова его манит и отталкивает порок, жестокость и выход за грань. Всю свою жизнь этот исследователь посвятил ритуальным пляскам вокруг своего объекта обожания: человеческих отклонений, при этом неизменно проецируя проблему во внешний мир, сперва на мир вокруг себя, а затем и на всё человечество. «Это отвращение, — пишет он, — вполне закономерно».

«Обращаясь к дальнейшим фазисам культуры — к «высшим варварам», к начальным ступеням «варварской цивилизации» и далее к типам развитой культуры Востока, античного мира, средних веков, — я не находил возможности перестать чувствовать отвращение. С годами оно прочно осело у меня в душе как род унылого и едкого чувства затяжной, исторической и социологической тошноты».

Однако тошнота писателя умерялась любопытством, и даже удовольствием. Он с видимым наслаждением перечисляет мучительные для себя переживания. «С особой заинтересованностью перечитываю я еврейский текст Библии — и многие страницы великой священной книги трех религий претят мне даже больше, чем иные страницы Риг-Веды и Зенд-Авесты».

Постепенно то отвращение, которое автор испытывает к объекту своего исследования от ранних этапов человеческой цивилизации до средних веков, сообщается и его отношению к новому времени и современности, становясь его основной формой восприятия явлений. Тошнота захватывает его мир и становится способом воспринимать вещи. «Психическая тошнота, возбуждаемая, кроме старины, также и новым временем, известными сторонами текущего фазиса цивилизации, превратилась у меня в своего рода форму апперцепции явлений».

От принятия своего способа восприятия вещей Овсянико-Куликовский переходит к его восхвалению. Описанное странное состояние становится автору в начале выносимо, а затем и дорого. «Я дорожу этим чувством и был бы огорчен, если бы оно исчезло. Но оно держится прочно и, осмысливаясь и углубляясь, приводит меня к воззрению на прошлое, историческое и доисторическое, как на сплошную картину болезней развития, атавистических рецидивов, различных неврозов, психозов и ужасающей преступности». Чем больше он смотрит во внешний мир и в историю человечества, тем больше видит в них отражение того, что неутолимо манило и отталкивало его, начиная с самого детства.

Диагноз прошлого Овсянико-Куликовский считает безотрадным, а прогноз будущего в общем утешительным. Не лишено адекватности замечание автора о том, что совокупность понятий, чувств и настроений, его обуревающих на протяжении жизни, сложилась в своего рода второй психический комплекс, под властью которого он жил и собирался умереть. В остальном же автобиография литературоведа мучительно и недопустимо выходит за рамки литературоведения, и смелые притязания на захват неведомых и чуждых территорий психологии и психиатрии перемежаются с наивным покаянием ребёнка, желающего во что бы то ни стало оправдать своё поведение и предстать субъектом моральным, послушным и покладистым.